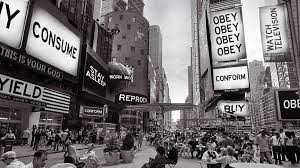

O metaverso chegou e até o Facebook já mudou de nome (mas não de ramo de negócio) para se adaptar à nova realidade... virtual (ler aqui ou aqui). Será um mundo de avatares e de aparências, pronto a consumir e a gastar dinheiro... virtual? O Second Life (ainda se lembram?) foi um mero ensaio que surgiu talvez antes do tempo, mas terá servido para treinar alguns dos aspirantes a avatares dos novos mundos virtuais. Na versão portuguesa da entrada da Wikipedia sobre metaverso pode ler-se: “Acreditando que o metaverso é o futuro da internet e tecnologia, Mark Zuckerberg, CEO do Facebook, mudou em 2021 o nome de sua empresa para Meta Platforms Inc., ou Meta. Ele diz que a empresa irá abranger tudo o que eles acreditam, focando na construção do metaverso.” Acreditar é claramente uma palavra-chave (que já fazia parte do glossário do ‘empreendedorês’). A Microsoft também não podia ficar de fora desta promissora e ‘disruptiva’ inovação tecnológica e já lançou uma parceria com a Accenture para criar escritórios virtuais – projecto Nth Floor. No vídeo de apresentação do ‘facelift’ do FB (que alguns apelidam de manobra publicitária, por surgir convenientemente numa altura em que o nome da corporação andava nas bocas do mundo por razões menos positivas), o seu CEO surge, ele próprio com um aspecto sinistro de avatar (com um sorriso e gestos forçados de ciborgue misantrópico), a louvar as fascinantes possibilidades do admirável mundo novo virtual. Uma agência de promoção turística islandesa (Inspired by Iceland) não deixou escapar a oportunidade de parodiar aquele vídeo, lançando a sua própria versão recheada de humor escandinavo – ver aqui.O metaverso integra-se no processo mais alargado da chamada ‘transição digital’, fortemente intensificado com a crise pandémica. Trata-se de mais uma patranha da BigTech para aumentar o seu volume de negócio e o seu poder, promovendo o ‘outsourcing’ de uma aspiração humana que durante séculos era praticada por cada pessoa através da sua própria imaginação, de meditação ou de oração. Mas as consequências mais alarmantes, para além do poder acrescido de controlo e manipulação entregue a grandes corporações, são o aprofundamento da desconexão entre os seres humanos e o mundo natural, bem como a erosão das nossas capacidades de resistir à alienação e de criar as nossas próprias realidades (ler p.ex. aqui ou aqui, ou ver este vídeo).

Num cândido artigo de opinião no site da SIC-N o autor escreve: “Quando pensamos nas controvérsias que envolvem hoje o Facebook, ficamos apreensivos com a ideia de que o interesse económico dos seus acionistas nem sempre estará alinhado com a utilização de todo este poder a favor do bem. Mas vamos acreditar que seremos capazes de aproveitar tudo o que esta nova internet irá potenciar e limitar os seus eventuais efeitos negativos.” Acreditar, uma vez mais. Na benevolência dum gigante da BigTech? É como acreditar no Pai Natal – ou até em Deus…

Curiosamente (ou talvez não) soube-se este ano que o mesmo FB se propõe fortalecer e alargar as parcerias com diversas igrejas, em particular com várias congregações evangélicas nos EUA (ler p.ex. aqui). Num artigo de opinião no ‘The NY Times’ (é possível ler o artigo na íntegra aqui), a sua autora escreve: “(…) after the coronavirus pandemic pushed religious groups to explore new ways to operate, Facebook sees even greater strategic opportunity to draw highly engaged users onto its platform. The company aims to become the virtual home for religious community, and wants churches, mosques, synagogues and others to embed their religious life into its platform, from hosting worship services and socializing more casually to soliciting money. (…) The partnerships reveal how Big Tech and religion are converging far beyond simply moving services to the internet. Facebook is shaping the future of religious experience itself, as it has done for political and social life.” Trata-se portanto de juntar duas abordagens à evangelização, de natureza diferente, mas alegadamente complementares e com potencial de se fortalecerem mutuamente. Num aparente deslize registado pela jornalista, um pastor de Atlanta justificou a sua parceria com o FB como tendo o objectivo de: “directly impact and help churches navigate and reach the consumer better.” “Consumer isn’t the right word,” he said, correcting himself. “Reach the parishioner better.”A palavra metaverso foi alegadamente cunhada em 1992 pelo escritor de ficção científica Neal Stephenson na sua novela ciberpunk ‘Snow Crash’. O autor do artigo do ‘The Conversation’ citado acima alerta: “Stephenson’s original vision of the metaverse was very exciting, but also full of possibilities for both online and real world harms, from addiction, to criminality, to the erosion of democratic institutions. Interestingly, Stephenson’s metaverse was mostly owned by big corporations, with governments relegated to being largely insignificant paper-shuffling outposts. Given the current tensions between big tech and governments around the world over privacy, freedom of speech and online harms, we should seriously consider what kind of metaverse we want to create, and who gets to create, own and regulate it.”

Vamos querer embarcar em mais esta sedutora aventura tecnológica acreditando na alegada benevolência das grandes corporações que a querem providenciar e vender?

Nota final: usei no título a expressão ‘alienação 3.0’ para enfatizar que já tínhamos experimentado vagas anteriores de outras formas de alienação, que vão desde as formas de escapismo mais convencionais – recorrendo p.ex. a álcool, drogas ou outros estupefacientes (1.0) -, até às ferramentas mais sofisticadas introduzidas no século XX por via de diversas tecnologias – mass media, marketing e tecnologias digitais de 1ª geração (2.0).